ミカエル・アグリコラの日(Mikael Agricolan päivä)

photo credit: lassi.kurkijarvi via photopin cc

以前、フィンランド語の関係代名詞 joka について習ったとき、テキストにこんな例文が出てきました。

(Se) kirkko, jonka torni on tässä, on Agricolan kirkko.(ここに塔が描かれている教会は、アグリコラ教会です。)

*kuva(絵)、kirkko(教会)、torni(塔)

アグリコラ教会というのはヘルシンキにある教会の名前。フィンランド語の書き言葉の父と呼ばれるミカエル・アグリコラ(Mikael Agricola)に因んで名付けられました。

ミカエル・アグリコラ(Mikael Agricola、1510年頃 – 1557年4月9日)は、フィンランド(当時はスウェーデン=フィンランド)の牧師で、現存するもっとも古い印刷されたフィンランド語の文献の著者で、「フィンランド語の書き言葉の父」と呼ばれる。

Wikipedia「ミカエル・アグリコラ」より

ルター派の改革指導者であったアグリコラは、新約聖書(New Testament)をフィンランド語に翻訳しようと試みます。

しかし彼が生きた16世紀中頃には、まだフィンランド語の正書法が確立されていませんでした。

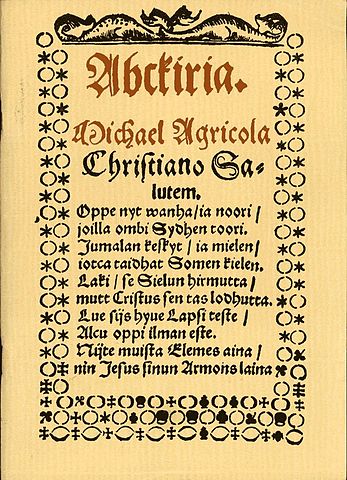

そこで彼は1543年にまず『Abckirja』というフィンランド語の教本を出版します。

Abckiria was a primer meant to teach the basics of reading and writing. It contains the alphabet, some spelling exercises, and catechism.

(Abckirja は、読み書きの基本を教えるための入門書であった。アルファベットやスペリングの練習問題や[カトリックの]教理問答集が収録されている。)

Wikipedia「Abckirja」より

アグリコラのフィンランド語は、現代のフィンランド語と比べると自由奔放な表記が多く、現代の私たちが読み進めるのはかなり大変なのだとか。

しかし兎にも角にも、このわずか16ページの本がフィンランド語の歴史において大きな一歩を刻んだことは確かなのでしょう。

アグリコラはこの本を書きながら、新約聖書の翻訳もすすめ、そちらは1548年に『Uusi testamentti』として出版されました。

聖書の翻訳のために、正書法から作り上げるというのはものすごい執念。フィンランド語の書き言葉の父と言われるのもうなずけますね。

そんなアグリコラが亡くなったのは、1557年4月9日。

そんな訳で本日4月9日は「ミカエル・アグリコラの日(Mikael Agricolan päivä)」または「フィンランド語の日(suomen kielen päivä)」と呼ばれているそうです。

フィンランド語学習者の一人として、彼に敬意を表したいと思います。

4月 12, 2014 @ 10:44:10

Moi!

亀の子文字を現代文字に書きなおすと,

Oppe nyt wanha / ia noori /

joilla ombi Sydhen toori .・・・となります。

これを現代語にすると,

Opi nyt vanha ja nuori,

joilla ompi Sydän tuore. ・・・となります。

全体が詩になっていて,noori-tooriと韻を踏んでいますが,現代文になると

nuori-tuore となり,音が合わなくなります。

こう見るとアグリコラの時代は,nooriやtooriが一般的だったのかもしれませんね。

ABCkirjaの全文はこちら。末尾に数詞の表記法があります。これは面白い。

http://agricola.utu.fi/julkaisut/julkaisusarja/kktk/abc.html

現代語訳と解説はこちら

http://sokl.uef.fi/aineistot/Aidinkieli/kirjasuomi/agricola.html

4月 16, 2014 @ 16:44:36

Jussiさん

コメントありがとうございます。改めて『ABCkirja』の本文を見るといわゆる「点々」がないことに気付きました。古い時代には使われていなかったのでしょうか?

数詞の綴りも今とは全然違っていて面白いですね! XやWなど、今ではあまり使われていない文字があちこちにある印象です。