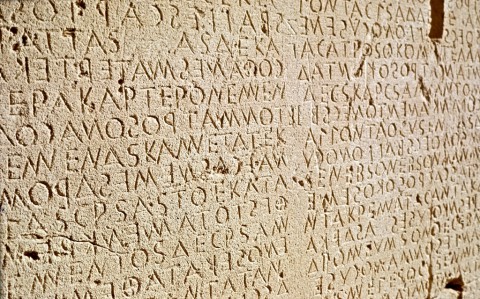

それはまるで牛のように − boustrophedon

photo credit: Inscription = γράψιμο via photopin (license)

昔、オーストラリアに留学していたときに、中東から来たクラスメイトが Word でアラビア語の文章を入力しているのを見て衝撃を受けたことがあります。

アラビア語は右から左へ書く言語。そのことは知識としては知っていたのですが、Word 上で実際に右から左へ伸びていく文字の列を見たときには「おおー」と思ったのを覚えています。

しかし世界は広い!

何と世界の言語の中には最初の行では左から右へ、次の行では右から左へというようにジグザグに進む言語があるのだとか。

(↓こんな感じ)

→→→→→→→→→→

←←←←←←←←←←

→→→→→→→→→→

←←←←←←←←←←

このような書き方のことを専門的には boustrophedon(牛耕式、犂耕体)と呼ぶのだそう。

*bous は古代ギリシア語で「雄牛」の意味

またもう一つこの boustrophedon のすごいところは右から左へ書く偶数行の文字が鏡文字になるということ。

つまり偶数行においては[b]は[d]に[p]は[q]になるんですね。

いったい何のためにそんな書き方をするのかはわかりません。ただ人間の脳というのは、もし小さい頃からそういう書き方に馴染んでいれば、苦もなくそれを身に付けてしまうくらいの柔軟性を備えているのだろうということは何となく想像できます。

考えてみれば日本語だって、何のために縦書きと横書きの両方を使うのか? あるいは何のためにひらがな・カタカナ・漢字という三種類の文字を使うのか?と聞かれてもなかなか答えられるものではありません。

あるいはそこには深遠な理由が隠されているのかもしれませんが、それを窺い知るのはなかなか難しいことだと思います。

ただ言語のおもしろさというのは、この boustrophedon のように効率性に逆行したところから生まれるということはあるのではないでしょうか。

特殊文字を簡単にコピー&ペーストできるサイト『Symbol』

特殊文字を簡単にコピー&ペーストできるサイト『Symbol』 シルボ・ゴメーロ − 口笛の言語

シルボ・ゴメーロ − 口笛の言語 TEDTalks − シャオラン・シュエ「漢字の読み方はこんなに簡単!」

TEDTalks − シャオラン・シュエ「漢字の読み方はこんなに簡単!」